발끝으로 시를 쓸 수 있다면, 셰익스피어의 언어는 어떻게 춤으로 태어날까? 더 이상 말이 필요 없어진다. 말로는 다 담아내기 힘든 인간의 감정과 운명의 파고, 그 복잡하고도 고전적인 이야기들이 발레라는 몸짓의 언어로 피어날 때, 우리는 비로소 고요한 탄식을 하게 된다. “아, 이것이 바로 예술이구나.”

지난 주말, 나는 ABT(아메리칸 발레 시어터)가 처음으로 LA 무대에 올린 겨울 이야기(The Winter’s Tale) 공연을 보러 시거스트롬 센터를 찾았다. ABT는 이미 여러 차례 LA를 찾아 우리에게 익숙한 이름이지만, 셰익스피어의 작품을 무용극으로 만날 기회는 드물다. 특히 이번 ‘겨울 이야기’는 LA 초연이라 기대감이 컸고, 한 시간 넘는 장거리 운전에도 무대에 대한 설렘은 피로를 잊게 했다. 익숙한 작품도 아니고, 유명한 멜로디도 없어 낯선 감각이었지만, 그 낯섦 속에서 또 다른 예술의 깊이를 마주하게 되었다.

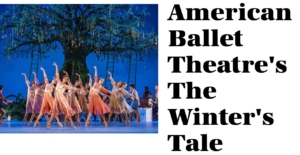

무대는 마치 꿈의 조각들이 모여 만들어낸 웅장한 풍경 같았다. 바다와 궁정, 숲과 환상의 세계가 고요하게, 그러나 강렬하게 펼쳐졌다. 무대장치 하나하나가 세심했고, 의상과 조명, 연기와 동작이 조화를 이루며 관객의 마음을 어루만졌다. 눈앞에 펼쳐진 장면은 어느 한순간도 단순히 예쁜 그림에 머무르지 않았다. 그 안엔 질투, 후회, 회한, 용서, 사랑이라는 인간의 서사가 온몸으로 흘러나왔다.

크리스토퍼 휠든의 안무는 전통의 틀을 지키면서도 대담하게 변주를 시도했다. 군더더기 없이 간결한 동작 안에서 등장인물들의 심리 변화가 촘촘히 새겨졌고, 조비 탈보트의 음악은 말없는 서사에 동화적인 숨결을 불어넣었다. 다만 그 음악은 어딘가 낯설고 서사에 집중된 만큼 선율보다는 분위기에 무게를 두고 있어, 귀에 익은 클래식 선율을 기대했던 나로서는 약간의 지루함도 느껴졌다. 그렇지만 그것이 오히려 무용수들의 움직임을 더 선명하게 떠오르게 한 역설적인 힘이었는지도 모르겠다.

무엇보다 자랑스러웠던 건, 무대 위를 환히 밝히던 한국인 수석무용수 서희였다. 꼬르드 단원에서 시작해 지금은 ABT의 대표 무용수로 활약하고 있는 그녀는 무대 위에서 마치 운명처럼 서 있었다. 그녀의 존재 하나만으로도 이 공연은 내게 뭉클한 의미로 다가왔다. 발레는 무대 위의 몸짓이 아니라, 살아낸 시간과 감정의 총합이라는 사실을 다시금 실감하게 되는 순간이었다.

겨울 이야기는 셰익스피어가 말년에 쓴 희비극이다. 질투로 아내를 잃은 왕이 세월을 통해 회한을 마시고, 사랑으로 다시 삶을 회복하는 이야기. 이 고전의 뼈대를 발레라는 예술이 만나면, 언어보다 깊은 감정의 강이 흐른다. ABT의 공연은 단순히 작품 하나를 본 경험이 아니라, 고전과 현대가 교차하며 만들어낸 예술의 흐름 속에 내가 잠시 발끝을 담근 감각이었다.

이 밤, 공연장을 나서며 나는 생각했다. 셰익스피어의 언어는 사라졌지만, 그가 말하고자 했던 삶의 진실은 여전히 무대 위에 살아 있었다. 그것이 바로 예술이고, 발레이며, 우리가 공연장을 찾는 이유일 것이다.

www.koadance.org www.balletjean.com

한미무용연합회. 진발레스쿨

3727 West. 6th Street #607. LA CA 90020

Tel: 323-428-4429